在我們的日常生活中,紋理無處不在,它是物體表面的質感,是視覺與觸覺的交匯點。而墻,作為人類建筑中最基本的元素之一,其紋理不僅承載著功能性的需求,更蘊含著深厚的文化與藝術價值。當紋理與墻相遇,磨擦便成為連接二者的橋梁,它既是物理的相互作用,也是情感與歷史的隱喻。

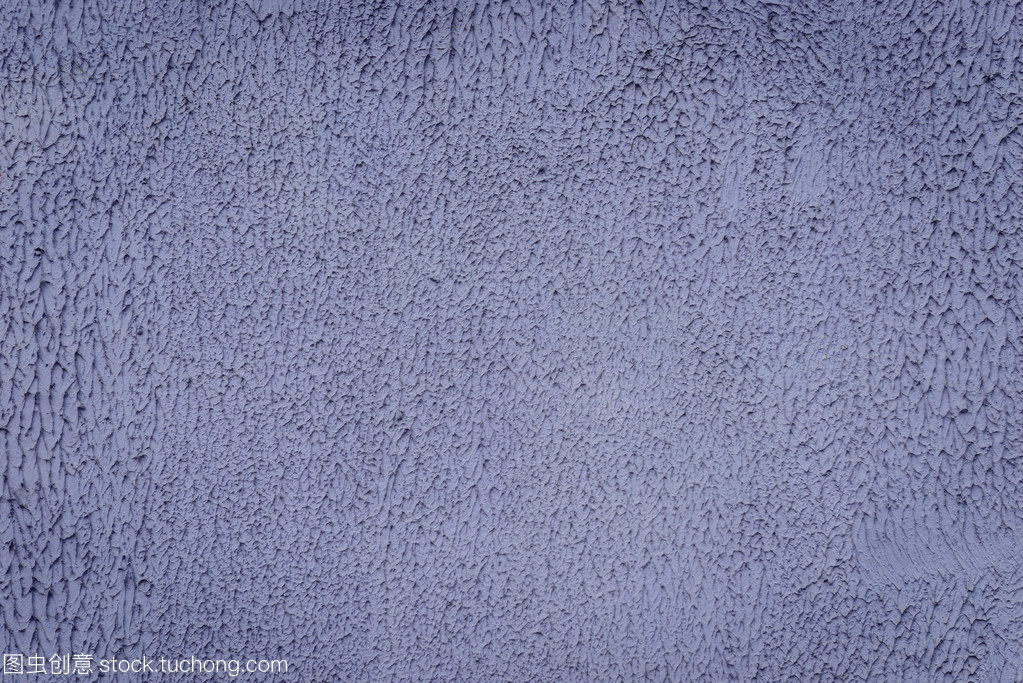

讓我們從物理的角度來探討紋理與磨擦的關系。墻的紋理可以是光滑的、粗糙的、規則的或不規則的,這些特性直接影響著磨擦力的強弱。例如,一面粗糙的磚墻,其凹凸不平的表面在與其他物體接觸時,會產生較大的磨擦力,這有助于增加墻體的穩定性或提供更好的抓握感。相反,光滑如鏡的墻面,磨擦力較小,常用于需要清潔或美觀的場合,如現代室內設計中的拋光混凝土墻。磨擦在這里不僅是力學的表現,更是材料科學的應用,它決定了墻的實用性、耐用性和安全性。

紋理與墻的磨擦遠不止于物理層面。在藝術與建筑中,紋理被視為一種語言,它通過磨擦的過程傳遞著歷史的痕跡。想象一堵古老的石墻,歲月的磨擦在表面留下了風化、磨損的印記,這些紋理講述著時間的流逝、風雨的侵蝕,甚至是人類活動的痕跡——比如孩子們嬉戲時留下的手印,或路人無意識的觸摸。這種磨擦不僅是自然的雕琢,更是情感的積累,它讓墻不再冰冷,而成為記憶的載體。藝術家們常常利用這一點,通過刻意制造紋理和磨擦效果,來創作出富有故事性的壁畫或裝置藝術,引發觀者的共鳴。

磨擦在文化與社會層面也具有象征意義。墻常被用來劃分邊界,而紋理的磨擦則可能代表著沖突或融合。例如,在政治語境中,一堵分隔不同社群的墻,其表面的紋理(如涂鴉、劃痕)往往反映了社會磨擦的痕跡——抗議、希望或絕望。在這里,磨擦不僅是物理的接觸,更是思想的碰撞。通過磨擦,紋理被不斷重塑,墻的意義也隨之變化,它提醒我們,邊界并非永恒,而是可以通過互動和對話被重新定義。

在現代科技中,紋理與磨擦的研究也推動了創新。從建筑材料到機器人技術,科學家們通過模擬自然紋理來優化磨擦性能,例如開發防滑墻面以減少事故,或設計高效的熱交換表面。磨擦在這里成為進步的催化劑,它促使我們不斷探索如何通過紋理的精細控制來改善生活。

紋理、墻與磨擦三者交織,形成了一個多維度的主題。它從物理的力延伸到藝術的表達,再到社會的象征,最終回歸到人性的深處。每一次磨擦,都在墻上留下獨特的紋理,而這些紋理又反過來影響著我們的感知與行為。或許,我們可以說,磨擦是墻與世界的對話方式,而紋理則是這場對話的語言。下次當你觸摸一面墻時,不妨細細感受它的紋理,想想背后的磨擦故事——那不僅是一堵墻,更是時間、文化和生命的縮影。